В память о тружениках тыла

Новокузнецк недавно отметил 407 лет. В дни праздничных торжеств особо вспоминали героев труда, которые ковали Победу в тылу. Напомним: по указу президента России Владимира Путина Новокузнецк в числе первых 20 городов в стране получил почётное звание «Город трудовой доблести».

Одним из ярких примеров является история Кузнецкого меткомбината, к началу войны одного из крупнейших предприятий в мире. В год он выпускал около полутора миллионов тонн чугуна и стали, миллион тонн проката, что в общесоюзной доле производства чёрного металла составляло около 10 процентов. В войну КМК получил задание Государственного Комитета Обороны наладить выпуск броневой стали, она шла на броню для танков, самолётов, бронепоездов. Это удалось сделать благодаря опытным сталеварам. Трудились бригады-скоростники, комсомольско-молодёжные бригады, перевыполнявшие в разы планы производства. Из металла, который сварили кузнецкие металлурги, в войну можно было изготовить 50 тысяч тяжёлых танков, 45 тысяч самолётов, 100 миллионов снарядов. Коллективу КМК 167 раз вручалось Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

Кадры решали всё

В Госархиве Кузбасса есть воспоминания Марии Юрьевны Хазиной, которая представляет развёрнутую картину пополнения и подготовки кадров на предприятии во время Великой Отечественной войны: «В первые 2–3 недели войны было мобилизовано значительное количество квалифицированных рабочих, в том числе и металлургов. Получили отсрочку от призыва в армию 200 чел. квалифицированных рабочих и ИТР. 14 июля 1941 г. постановлением ГКО была прекращена мобилизация рабочих ведущих профессий и инженерно-технических работников металлургического завода, а также горных предприятий КМК. Но тех, кто уже был призван, на завод не вернули».

А потребность в кадрах была, шло строительство новых объектов, завод размещал эвакуированные предприятия. На предприятие пришли работать женщины и ещё совсем девчонки.

«Пришли на завод девочки – подростки 14–16 лет, взрослые девушки, жены и матери военнослужащих. Их было много в механических цехах, в цехах отдела главного энергетика, значительно увеличилось по сравнению с довоенным количество их в металлургических цехах. Они твердо знали, что без них производство не может обойтись, и шли на все производственные участки, в том числе и на те, где применение женского труда не разрешалось до войны и не разрешается после войны. В металлургических цехах на многих работах можно было увидеть хрупкие на вид женские фигуры. Они отважно соревновались с мужчинами в выносливости, стойкости, самоотверженности, а потом и в качестве работы», – вспоминает Мария Юрьевна.

Но значительную часть рабочих, приходивших на КМК в военные годы, составляли подростки. На работу мобилизовали всех, начиная с учеников 6-го класса, то есть даже тех, кому исполнилось 14 лет. Ребята учились в ремесленных училищах и школах ФЗО (фабрично-заводского обучения. – Авт.) и одновременно трудились.

«Многие из них были малы ростом – к станкам и верстакам ставили подставки по 30–40 см высотой. Они были ещё слабы физически, если более крупную деталь трудно было поднять одному, поднимали вдвоем; если работа требовала большого физического усилия, на помощь приходил взрослый человек. В ночные смены сон валил с ног, мастер будил юных работников, и они продолжали работу. Но главное чувство, которое руководило и направляло все поступки подростков, – страстное желание помочь Фронту, горячая преданность Советской Родине, потом пришла и яростная ненависть к врагам», – читаем в мемуарах.

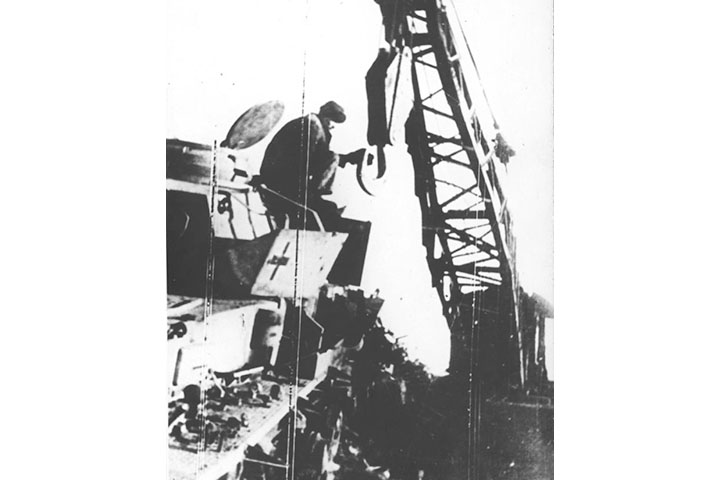

Немецкие танки на переплавке. Разгрузка трофейного немецкого танка в копровом цехе КМК, 1944 г.

Каждый житель – боец

О том, какой ценой горожане ковали Победу в тылу, мы можем узнать из других воспоминаний, хранящихся в Государственном архиве Кузбасса.

Так, Иван Дмитриевич Вайцешко, вальцовщик стана 450-го сортопрокатного цеха, после 7-го класса, в 1942 году, был мобилизован в школу ФЗО № 31 в Сталинске (Новокузнецк).

«В школе ФЗО училась молодежь из разных областей страны. Многие были из оккупированных немцами областей. Все стремились попасть на фронт. Часто убегали, но до фронта мало кто добрался. То и дело с различных станций поступали телеграммы, извещения, что пойманы ученики ФЗО, пытавшиеся добраться до фронта. Мастер Глухонький постоянно был в разъездах – собирал пойманных и привозил в Сталинск. Бежала на фронт молодежь и позднее, из цеха, но там это было реже», – вспоминает он.

Первое знакомство с заводом оставило у учащихся ФЗО сильное впечатление.

«Везде чувствовалось, что завод работает на оборону, что весь его коллектив живет мыслями о победе над фашистской Германией. У входа в заводской туннель висела огромная карта Европы, на которой отмечалось положение фронта. У мощных громкоговорителей постоянно собирался народ, идущий на смену или со смены. В рельсобалочном цехе на стене бросался в глаза красочный плакат, на котором были изображены войска со знаменем, танки, солдаты. <…> На стенах цехов висели лозунги, плакаты, призывы: «Больше металла для разгрома фашистов!». Даже на подставках для газовых труб на территории завода можно было видеть лозунги, призывы. <…> На площадь Побед привозили военные трофеи: подбитые немецкие танки, самоходные орудия, чувствовалось, что хотя город и далеко от фонта, каждый его житель – боец», – рассказывает бывший работник КМК.

Ученики школы фабрично-заводского обучения, можно сказать, были ещё детьми, быстро повзрослевшими, заменившими у станков и плавильных печей взрослых. Но всё равно детьми.

«Когда учились в ФЗО, через день работали в рельсобалочном цехе. Работали самостоятельно на рабочих местах. Нам было по 14–16 лет, силенки было маловато, приходилось трудно. Был такой случай. Кантовали штуку вручную; зацепили ее, машинист включил ролики, а товарищ, который помогал мне, отпускал кантовку. Я не удержал, кантовка улетела в окно буфета, мне обожгло лицо, одежду», – пишет Иван Дмитриевич.

А это вот его воспоминания уже о работе в другом цехе, где тоже работало много детей и подростков: «Сортопрокатный цех в годы войны называли «детским садом». Взрослых работало немного, в основном рабочими были подростки 14–16 лет. Было трудно: цех был мало механизирован, много трудоемких ручных операций. Но, несмотря на это, хотелось и пошалить. Сядет такой рабочий отдохнуть и уйдет. Заснувшего брали за ноги и окунали в колоду с водой или из ведра водой поливали. Или подзывали кран (машинистки кранов тоже были «свои» (из ФЗО) и майновали заснувшего. Кстати сказать, на многих участках работали девушки, они были резчиками, посадчиками и т. п.».

Общий вид митинга трудящихся КМК, посвящённого награждению работников орденами и медалями, 1943 г.

А уж про бытовые условия и говорить нечего. Из рассказа мы знаем, что жили в годы войны ребята в бараках, приспособленных под общежития. В комнатах было тесно, койки стояли в два яруса. Горячей воды не было в цехе, мойки тоже, «поэтому в постель зачастую ложились грязными». Когда в 1944 году под общежитие сдали здание № 23 на улице Кирова, стало лучше. В общежитии был душ, в каждой комнате жило по пять человек. «Мы сразу почувствовали себя кадровыми рабочими, о шалостях как-то позабыли; дисциплина улучшилась», – говорится в воспоминаниях.

Отдавая все силы работе, труженики КМК, как и других предприятий города, помогали фронту чем могли.

«Коллектив рельсобалочного цеха в военные годы делал большие отчисления в фонд обороны. Отчисляли по месячному заработку. Проводили сбор вещей для партизан: валенки, шапки, полушубки, фуфайки, брюки. Для белорусских партизан в мастерской делали ножи, кинжалы в большом количестве. Во время создания Сибирской добровольческой дивизии от работников цеха поступило много заявлений о вступлении в эту дивизию», – вспоминал Николай Васильевич Волков, бывший начальник вальцетокарной мастерской рельсобалочного цеха.

И вот ещё одно из ценнейших для нас воспоминаний Ивана Дмитриевича Вайцешко: «Навсегда останется в памяти День победы над фашистской Германией. Ликовал весь город, вечером у Дворца культуры металлургов – музыка, танцы, веселье, на площади Побед – тоже, да и вообще – где можно было танцевать, там и танцевали. Коллективу нашего стана, как и многим другим, дали в этот день выходной. После войны наш цех уже не стал катать профили для оборонной промышленности. Мы стали выполнять заказы сельскохозяйственных машиностроительных заводов».

Воспоминания и фото из фондов Государственного архива Кузбасса.

Областная газета

Областная газета